ME養成講座

地域に貢献するMEの養成

愛媛大学の「社会基盤メンテナンスエキスパート(ME)養成講座」(ME養成講座)は,文部科学省の「成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進事業」(平成26~28年度)および「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」(平成29年度)の「地域ニーズに応えるインフラ再生技術者育成のためのカリキュラム設計」により構築されました。

本養成講座は,新たな社会基盤の整備,既存社会基盤の維持管理・補修の計画・設計・実施技術を習得し,地域の活性化に貢献できる人材としての社会基盤メンテナンスエキスパート(ME)を育成することを目的としています。

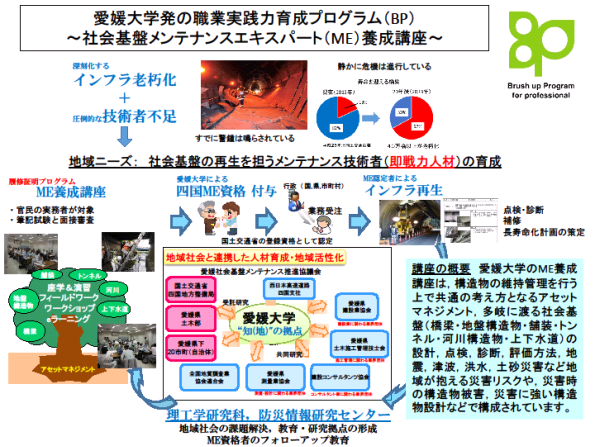

【社会的背景と本講座の意義】

我が国ではこれまで経済成長とともに道路を中心に多くの社会基盤が整備されてきましたが,今後はこれら構造物の劣化が急速に進行・拡大し,さらに少子高齢化が伴う中で,社会基盤の新たな整備と維持・管理が求められています。一方,それらのメンテナンスに携わる技術者は不足傾向にあり,行政と業界双方の技術力を向上させる取り組みが必要不可欠な課題となっています。このような状況の下,国では社会基盤の構造物を長寿命化させる施策を進めており,構造物等の劣化状態を適確に診断し対処できる技術者を育成することは,地域を含め,我が国のこれからの国土を守るために大変に意義のあることです。

認定資格

四国メンテナンスエキスパート(ME)の授与

ME養成講座は,平成28年度より愛媛大学の「履修証明プログラム」として文部科学省の「職業実践力育成プログラム(BP:Brush up Program)」に認定されています。これより,本講座を受講し認定試験において一定基準以上の成績を修めた受講生には,本講座の履修証明書が交付され,「四国メンテナンスエキスパート(ME)」の認定資格が授与されます。

【履修証明書と四国ME認定証】

実施体制

愛媛大学を中心とする産官学の連携

ME養成講座は,愛媛大学の履修証明プログラムです。愛媛大学防災情報研究センターが主催し,地域社会の課題解決のために教育・研究拠点を形成してME資格者の養成とフォローアップ教育に取り組んでいます。さらに,地域社会と連携した人材育成・地域活性化を図るために,「愛媛社会基盤メンテナンス推進協議会」(国土交通省四国地方整備局,愛媛県,松山市をはじめ全20市町と建設業界団体の各種協会などが構成)が共催し,その運営を支援しています。また,公益社団法人土木学会四国支部より後援を受け,技術者継続教育(CPD;Continuing Professional Development)等の単位取得もできる養成プログラムとなっています。

カリキュラム

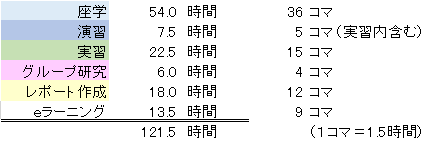

120時間を超える濃密なカリキュラム

本養成講座は,延べ12日間の120時間を超える短期集中カリキュラムにより,管理者側(行政)と建設業関連技術者側それぞれの組織の技術者が所定の科目を履修することで,共通の高度な知識を持つ総合技術者の育成と技術者相互の連携を目指しています。

カリキュラムは,社会基盤のアセットマネジメント,種々の構造物の点検・診断・補修工法を学べる科目より構成されており,それぞれ,座学(講義)⇒ 演習 ⇒ 実習(フィールドワーク)となるよう設計されています。講師陣は大学の教員に加え,国・県・市・民間等から学外専門家を招請しています。

受講風景(開講式から閉講式までの12日間)

平成29年度のカリキュラム

【科目シリーズ】

| 前半 | インフラマネジメント(1),橋梁のメンテナンス |

|---|---|

| 中間 | トンネルのメンテナンス,下水道のメンテナンス |

| 後半 | 港湾・海岸施設,河川構造物,斜面・擁壁のメンテナンス,地域特性と維持管理の現状,新技術,インフラマネジメント(2),メンテナンス技術者倫理,ワークショップ |

【内訳】

受講生の募集

受講には“地域を守る熱意”が必要です

ME養成講座は地域を守る熱意にあふれた受講生を募集します。詳細は以下およびこれまでの募集要項(防災情報研究センターホームページ内)をご参照ください。

| 募集時期 | 募集要項は,毎年,7月~8月頃に愛媛大学防災情報研究センターのホームページ上に掲載します(URL http://cdmir.jp/)。 |

|---|---|

| 募集人数 | 30人(予定) |

| 受講費用 | 受講料は無料,テキスト代等を請求します(平成30年度以降は変更する場合あり)。 |

| 応募資格 | 以下の要件を満たす土木・建設系の技術者が対象です。

|

| 申請手続き | 募集要項により応募書類を募集期日までに提出してください。愛媛大学において申請書類を審査し,受講の可否を決定します。 |

| その他の受講等 | 「シリーズ受講」,「オープン聴講」,「サテライト聴講」により,部分的な受講・聴講もできます。この募集は総合カリキュラム受講者の募集後に,順次,防災情報研究センターのホームページ上に掲載します。 |